超「台」麵包清單:蔥花肉鬆捲、螺旋巧克力、炸彈奶酥連外國人都知道!

相比歐洲主食的硬式麵包,柔軟又濕潤的台式麵包仍然是許多台灣人的最愛,還是從小吃到大的口味,這次就來整理屬於台灣味的麵包系列。

相比歐洲主食的硬式麵包,柔軟又濕潤的台式麵包仍然是許多台灣人的最愛,還是從小吃到大的口味,這次就來整理屬於台灣味的麵包系列。

源自日本和菓子的甜麵包

麵包的日文為「パン」,日治時期在台灣的麵包有兩種,都是以種類加上「パン」為名,一是「食パン」,吃的是柔軟的白土司;而「菓子パン」又有「菓子系麵包」的別名,融合傳統和菓子餡的甜口味,以下先介紹源自日本的甜麵包。

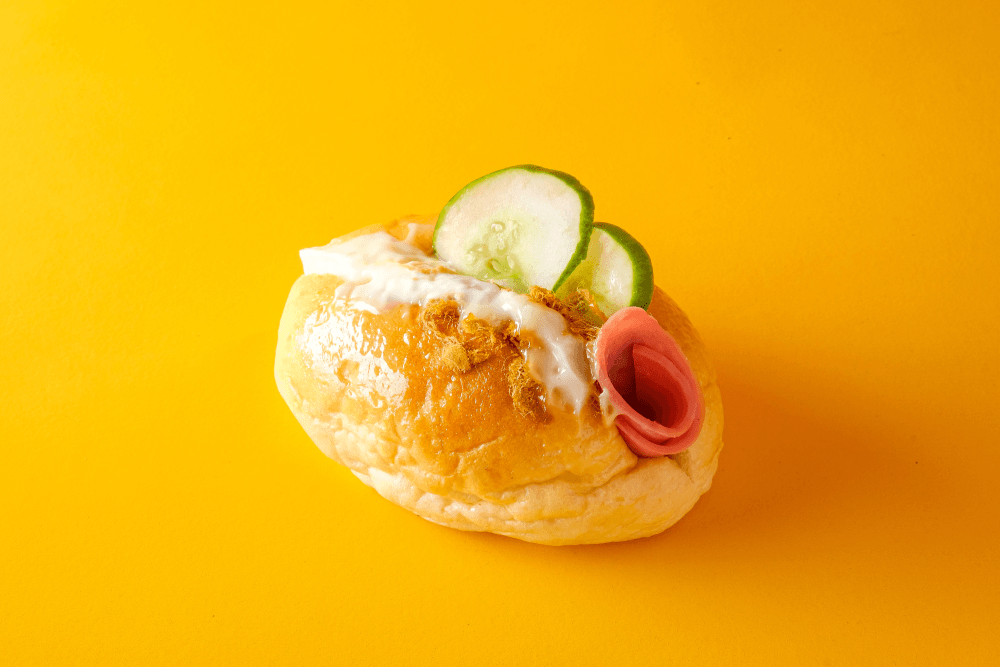

克林姆麵包

使用泡芙內餡的卡士達醬,是另一種菓子系經典款,源自日本「中村屋」創業者相馬愛藏的奇想,卡士達醬的日文「克林姆(クリーム)」也成了這款麵包的名稱。

在日本,吃克林姆和紅豆麵包最大的差異,是出爐之後就能看到很豐富的卡士達內餡,據說是當時的紅豆麵包,空氣含量大,看起來沒什麼內餡,相馬愛藏就善用了空氣先排出的原理,在烘烤前切出兩道痕跡,使得卡士達醬滿溢出來,成為日本麵包創作「先切後烤」的一種路線,而在台灣是將卡士達醬擠在上頭,與麵包體形成一個美麗旋渦。

紅豆麵包 日式甜麵包的原型是「紅豆麵包」,創於1874年日本銀座的一家麵包店「木村屋」,在麵包中填入代表日本的和菓子甜餡,形成了所謂的「菓子系麵包」,推出之後廣受好評,至今成為經典,日本習慣以白芝麻分辨口味,在台灣通常是用黑芝麻。以麵團包甜餡的作法,台灣還有芋泥、黑芝麻、栗子泥口味。

菠蘿麵包 用小刀劃出格子切痕的餅乾外層為日本的「哈密瓜麵包」,如同哈密瓜的溝紋而得名,在台灣則稱作「菠蘿麵包」,因為覺得也像台灣鳳梨-菠蘿。一開始進入台灣的時候,只有原味,後來出現奶酥、巧克力、芋頭口味,還有爆漿系列。

到底什麼是「台灣麵包」呢?

台式麵包在烘焙世界被歸類為軟口感,以蔥、肉鬆、豬油三種食材最具代表性,特徵就是出爐之後帶著油亮酥脆風味。

最早來自西方的麵包吃的是堅硬無比的硬口感,作為主食食用,無餡料無甜鹹,直到明治維新,日本人研發柔軟的麵包,後來台灣師傅就以「柔軟麵團加上本地食材」製作台灣麵包。

與日式麵包高度相關的台式麵包,強調餡料的豐富與柔軟的口感,既有日式和菓子為基礎的甜麵包,還有以台灣在地食材所創作的鹹麵包。

肉鬆麵包 肉鬆麵包結合了代表台味的美乃滋和豬肉鬆,由於當時冷藏技術不發達,台灣人會將豬肉製成肉鬆,以乾糧狀態更能避免肉質腐敗和延長保存。為了更好的讓肉鬆扒在麵包體上,塗抹一層厚厚的美乃滋,再直接拿麵包體蓋在肉鬆上,綿密的肉鬆加上濃郁的美乃滋形成了一種又鹹又甜的極致口感。

蔥花麵包 除了肉鬆,台式麵包最具代表性的「蔥花麵包」。由於早期物資缺乏,人們會以豬油淋在米飯上作為一餐,也因此台灣師傅嘗試用豬油烘烤麵包,先撒上青蔥,再塗抹豬油,吃起來油香充分、青蔥甜美,是天天吃也不膩的麵包品項。

蔥花肉鬆捲

蔥花肉鬆捲是把肉鬆鋪在麵包體上捲起來,然後撒上蔥花,兩側以美乃滋沾滿肉鬆做成,是由蛋糕捲的做法衍生而來的麵包,結合台灣兩大口味:蔥花、肉鬆的Mix。

沙拉麵包 「這個今天沒吃完要冰冰箱哦」這是台灣人買沙拉麵包最耳熟能詳的一句話了!這種以夾料呈現的麵包,日本有知名的炒麵麵包,台灣就是夾入馬鈴薯、水煮蛋、小黃瓜、美乃滋等餡料的沙拉麵包最具代表性。

夾心麵包 這是用肉鬆口味的麵包體切半、兩側抹上甜餡料後再合起來,裹上椰子粉或花生粉,成為形似小山丘的形狀(也有屁屁稱號)。除了奶油、花生,還有草莓和藍莓果醬。一口咬下麵包和餡料,因為外層裹上粉粒有著介於脆和水的融合口感,味道特別豐富。

螺旋麵包 隨著麵包的盛行,台灣人對於麵包的創意也開始慢慢提升,於是就出現了以「田螺」為造型,中間擠滿奶油和巧克力口味的螺旋麵包,成為小孩子的最愛。

同場加映

台味觀察室

一個觀察台灣味道的知識欄目。身為台灣人,我們觀察那些因為熟悉而忽視的台灣美食,並寫出味道之外的秘密與故事,在台灣味滿滿的土地中,找尋留下痕跡的台灣飲食文化。